産前や出産にかかる制度や事務

このぺージでは従業員の産前や出産時に適用される制度や事務について説明します。制度の内容が産後のものと合わせ非常に多岐に渡るので、見落としがないようにしてください。

なお、休業や休暇については就業規則に定める義務がありますので、漏れのないようにしてください。

Ⅰ.産前休業

出産が予定されている女性は産前の休業を取ることが出来ます。労働基準法において、いつから取得できるかや、その間の給料はどうするか等についての決まりがあります。法律なので守らなければなりませんが、あくまで最低限度の基準なのでこれを上回る(=休業期間を長くする等、労働者により有利にすること)会社独自の制度を作ることは問題ありません。

1.休業制度

出産が予定されている女性は、予定日の6週間(多胎妊娠の場合には14週間)前から休業を取得することができます。出産が予定日より遅れると、その分、産前休業も延長されます(その分、産後の休業期間が短くなることもありません)。なお、出産予定日はこの6週間ないし14週間に含まれます。

産前の休業は、労働者が請求した場合は義務です。逆に労働者が6週間前から休業に入れることを知っているが取得を希望せず、請求もしなければ、休業を与える義務は発生しません。

労働基準法第65条

2.解雇制限

産前産後の休業中およびその後30日間は、労働者を解雇できません。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りではありませんが、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。労災ではないので打切補償の支払いはできません。

ここで言う「やむをえない事由」とは、天災事変に準ずる程度のものを指します。よって、一般に事業経営上の見通しの誤りのような事業主側の事情に起因するものは、労働基準監督署長の認定を受けられません。また、「事業の継続が不可能となった場合」とは、事業の全部または大部分の継続が不可能となった場合のことを指します。単に事業の一部を縮小しなければならなくなった、というような場合は含まれません。

なお、労働者の責に帰すべき事由に基づくものでであっても、 この制限期間中は解雇できません。ただし、解雇予告まで禁止されているわけではありません。

労働基準法第19条、同施行規則第7条

昭22.12.26基発549号、昭22.9.13発基17号

3.休業期間中の賃金

産前休業期間中は、賃金の支払い義務はありません。法律では支払い義務について言及されていませんが、通達で確認されています。なお、就業規則等で会社独自で有給にするのは構いません。

産後の休業や、育児・介護による休業においても同じです。

平3.12.20基発712号

4.平均賃金の算出方法

平均賃金は大まかに言うと、直近3ヶ月間の賃金総額をその総日数で割って算出します。この期間中に産前休業を取得していれば、その期間中の日数や賃金は平均賃金の計算から除外されます。

なお上述の通り、休業期間中に賃金を支払うかどうかは使用者の自由です。

労働基準法第12条

5.年次有給休暇の発生要件

使用者は一定期間に全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を付与する義務があります。産前休業中の期間は出勤扱いとなります。

産後の休業や、育児・介護による休業においても同じです。

労働基準法第39条

Ⅱ.雇用保険

1.特定受給資格者 / 特定理由離職者

通常は雇用保険の被保険者である従業員が離職すると、一般受給資格者となります。しかし妊娠中や産後の方で、一定の要件を満たすと特定受給資格者、または特定理由離職者として基本手当を受給することになります。

要件は以下の通りです。

(1)特定受給資格者

離職者について、以下のいずれかに当てはまれば、特定受給資格者になります。

①事業主が法令に違反し、妊娠中の労働者を就業させ、もしくは妊娠中の者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと

②事業主が法令に違反し、妊娠や出産したことを理由として、あるいはそれらの制度を利用したこと(利用の申出含む)等を理由として不利益な取扱いをしたこと

厚生労働省の資料によると、さらに以下の説明がされています。

・①の制度については、育児介護休業法の育児基休業、看護休暇が当てはまります。

・②の制度については、産前産後の休業や、①の制度が当てはまります。

・その他、労働基準法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法の、労働者の保護に関する法令違反も含まれます。

※育児介護休業法はこちらのページを、男女雇用機会均等法はこのページの下部をご覧ください。

なお、ここでは産前産後や育児にかかる制度の説明をしているため省いていますが、介護のための休業や休暇も含まれます。

(2)特定理由離職者

離職者について、以下のいずれかに当てはまれば、特定受給資格者になります。

①妊娠、出産、育児等により離職し、基本手当の受給期間延長措置を受けた者

②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設または親族等への保育の依頼により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者

①について、基本手当の受給期間延長措置を受けるには、引き続き30日以上職業に就くことができないことが条件になります。

また、②は、労働者の現在の住まいや職場、通勤途中に保育所や保育を依頼できる親族がおらず、保育所を利用したり親族に保育を依頼したりすると通勤が困難になる場合が該当します。

(3)書類提出

①提出書類 雇用保険被保険者 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書

②提出先 管轄公共職業安定所

③提出時期 労働者が離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内

④添付書類 (出生時)育児休業の申出に係る書面、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置の申出に係る書類、その他の育児休業や育児にかかる所定労働時間短縮を行つたこと、休業等を行った期間、休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類

(職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができます)

雇用保険法第13条・第23条、同施行規則第14条の3・第19条の2・第36条

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

2.その他

事業主の業務として直接関わりがあるわけではありませんが、妊娠、出産している者は、離職後に特定の措置を受けられます。

・算定対象期間の延長(出産のみ。被保険者期間を数える期間が2年間から最大4年間に延長されます)

・基本手当の受給期間の延長(妊娠、出産、育児。最大4年間に延長されます)

雇用保険法第13条・第20条、同施行規則第18条・第条

Ⅲ.健康保険、厚生年金保険

1.出産手当金

健康保険では、産前産後の期間について出産手当金を受給することができます。これは労働基準法では産休の期間中は賃金の支払いは義務ではないからです。この間の生活保障として出産手当金があります。

具体的な要件や支給額は以下の通りです。

(1)支給期間

①原則 以下の通りです。

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産の日後56日までのうち、労務に服さなかった期間

※労基法の産前産後の休業期間と同じ

②出産予定日より遅く出産した場合

出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合には98日)から出産の日後56日までのうち、労務に服さなかった期間※

(2)支給額(日額)

①原則 支給を始める日の属する月以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3

②支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合 次のいずれか低い額 ÷ 30 × 2/3

a.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

b.支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を基礎とした標準報酬月額

※30で割った額に10円未満の端数があれば、5円未満 / 以上で四捨五入

※さらに2/3を掛けた額に1円未満の端数があれば、50銭未満 / 以上で四捨五入

(3)提出書類 健康保険 出産手当金支給申請書

(4)提出先 協会けんぽの支部

(5)添付書類 労務に服さなかった期間に関する事業主の証明書、出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書、(多胎妊娠の場合)その旨の医師の証明書

(6)賃金や傷病手当金との調整

・出産手当金を受けられる日に賃金の支給(全部または一部)を受ける場合は、出産手当金は支給されません(賃金より出産手当金の方が多ければ、差額が支給されます)。

・出産手当金と傷病手当金の両方を受けられる場合は、出産手当金が支給されます(出産手当金より傷病手当金の方が多ければ、差額が支給されます)。

(8)その他

・出産の定義は労働基準法と同じです。詳しくはこちらのページをご覧ください。

・まとめて申請することも、分けて申請することもできます。ただし分ける場合は、そのつど、事業主の証明等が必要です。

・提出期間は特にありませんが、申請ができるのは休んだ日より後になります(出勤していない日等を証明する必要があるため)。また、2年が経過すると時効になります。

健康保険法第99条・第102条・第103条・第108条・第109条、同施行規則第87条

2.社会保険料の免除

産休中は社会保険料は事業主分も含めて、申出により免除されます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

Ⅳ.出産時

1.出産育児一時金 / 家族出産育児一時金

出産育児一時金は出産やそれに伴う健診費用等の経済的負担の軽減のために支給されるものです。支給内容は以下の通りです。

(2)支給額 下記の通りです。双子等の場合は胎児数に応じて支給されます。

①産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合 50万円

②上記以外の場合 48.8万円

(3)提出書類および提出先

①原則(直接支払制度)

出産育児一時金は、原則として合意文書を交わすことにより、 医療機関等が被保険者(労働者)に代わって保険者に請求する形で支給されます(直接支払制度と言います)。一時金と出産費用のどちらの方が多いかで以下の2パターンの清算が行われます。

a.出産費用が出産育児一時金の額を超えている場合

医療機関等の窓口で差額分の費用を支払います。

b.出産費用が出産育児一時金の額を超えていない場合

「健康保険 被保険者出産育児一時金 内払金支払依頼書・差額申請書」を協会けんぽ支部へ提出し、 差額を請求します。 また、以下の書類の添付が必要です。

・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピー

・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書のコピー

②直接支払制度を希望しない場合

医療機関等に出産費用を全額支払い、その後に「健康保険 出産育児一時金支給申請書」 を協会けんぽ支部に提出して出産育児一時金の全額を受け取ります。

(4)出産の定義 労働基準法と同じです。

(5)その他

・被扶養者が出産した時には、同じ要領で「家族出産育児一時金」が支給されます。

・海外出産については別途添付書類が必要です。

健康保険法第101条・第114条、同施行令第36条、同施行規則第86条・第97条

Ⅴ.妊娠中

ここでは産前休業中のみならず、妊娠中の女性に関わる法律を紹介します。説明文中に登場する妊産婦とは、妊娠中の女性および産後一年を経過しない女性のことを言います。

1.変形労働時間制

変形労働時間制とは、事業の繁閑に応じて特定の期間に一週間および一日の労働時間の上限を超えて労働者を働かせることができる制度です。一定の場合は、妊産婦である労働者に、この法定の上限を超えた労働をさせることができなくなります。

なお変形労働時間制には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位のいずれも含まれますが、フレックスタイム制は含まれません。

(1)労働時間の法定上限 一週間につき40時間、一日につき8時間

(2)適用要件 妊産婦である労働者が請求した場合

労働基準法第66条

2.軽易な業務への転換

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。原則として女性が請求した業務に転換することが求められますが、軽易な業務を新しく作り出して与える義務まではありません。

労働基準法第66条

昭和61.3.20基発151号、婦発69号

3.時間外、休日労働の禁止

使用者は、妊産婦である労働者が請求した場合は、時間外労働や、休日労働をさせてはなりません(共に法定の労働時間や休日が禁止の対象になります)。非常災害や公務の必要がある場合、36協定を結んでいる場合でもこれらの労働をさせることはできません。

労働基準法第66条

4.深夜業の禁止

使用者は、妊産婦である労働者が請求した場合は、深夜業をさせてはなりません。

労働基準法第66条

(4)坑内業務の就業制限

使用者は、一定の場合、妊産婦である労働者に深夜業をさせてはなりません。

①妊娠中の労働者 申出がなくても不可

②産後一年を経過しない女性 坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合は不可

なお、坑内業務のうち女性に有害な一定の業務については、満十八歳以上の女性は妊産婦であるかにかかわらず就業不可となります。

労働基準法第64条の2、女性労働基準規則第1条

(5)危険有害業務の就業制限

使用者は、妊産婦である労働者を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません(厳密には、産後一年を経過しない女性については、申出がある場合のみ不可となるものもあります)。

また、上記業務の中には、女性の妊娠または出産に係る機能に有害であるとして、妊産婦でなくても禁止されるものもあります。

労働基準法第64条の3、女性労働基準規則第2条・第3条

Ⅵ.男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」です。雇用の分野の様々な場面に規制が及ぶ法律であり、たとえば採用にかかるもの、セクハラに関するものがあり、その中の一つとして婚姻や妊娠等をした労働者に対する規制があります。

以下の説明で詳しく説明します。なお、ここで言う労働者とはすべて、女性労働者のことを言います。

1.法の対象となる労働者の範囲

男女雇用機会均等法には、婚姻や妊娠中の労働者を含む規定があります。妊娠中の女性も含みますが、ボリュームが多いためⅤとは別項目で説明します。また、産前とは限りませんが、婚姻を含む規定もあり、これも合わせて法律の説明をします。

2.妊娠中および出産後の健康管理に関する措置

妊娠中および出産後の労働者について、以下のことが定められています。

・労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

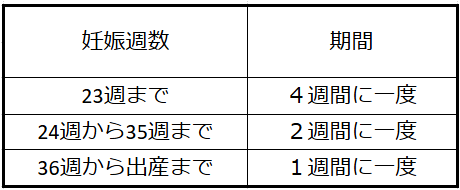

具体的には下記のように、妊娠中の女性に対して、妊娠週に応じて、一定期間に一度、労働者が保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにすることが求められます。ただし、医師または助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにする必要があります。

さらに、以下の決まりもあります。指導や健診の時間の確保だけでなく、そこで受けた指導を守れるように定めることで、労働者の健康管理が確実に実行できるようにされています。

・労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない

また、ここでは詳しくは触れませんが、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置に関する厚生労働大臣の指針があります。こちらの厚生労働省のHPでご確認ください。

男女雇用機会均等法第12条・第13条、同施行規則第2条の4

3.不利益取扱いの禁止

上記2は労働者に対するポジティブな効果をもたらすものですが、そうではなくネガティブな行為を防ぐための規定もあります。法律では以下の禁止事項があります。

(1)事業主は、労働者が婚姻、妊娠、出産を退職理由としてはならない。

(2)事業主は、労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

(3)事業主は、以下のことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

・妊娠

・出産

・産前産後の休業

・上記2の健康管理に関する措置を受けたこと

・坑内業務や危険有害業務の就業制限

・他の軽易な業務への転換

・変形労働時間制における時間外労働や休日労働に対する上限規制の適用

・時間外労働や休日労働、深夜業の禁止

・育児時間、妊娠または出産に起因する症状により労務の提供ができないことや労働能率の低下

※これらの措置の請求や求めも含む

(4)妊娠中および出産後一年を経過しない労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が上に挙げた項目を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

(5)法律ではなく通達ですが、以下のことが定められています。

・妊娠・出産等を契機として(=時間的に近接して)不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたと解される。

(3)において、妊娠、出産以外はすべて法律で定められている制度です。要は法律を理解して、それに反することをしてはならない、ということです。

(5)は最高裁の判決を受けて出された通達です。要は、たまたま解雇事由が発生して解雇されたとしても、原則としては、妊娠・出産等を理由として解雇されたとみなされる、ということです。あくまで原則なので、必ず妊娠・出産等を理由とした解雇とみなされる、というわけではありません。

男女雇用機会均等法第9条・、同施行規則第2条の2

平27.1.23雇児発第1号

男女雇用機会均等法のあらまし

4.妊娠・出産等に関するハラスメントの防止

事業主は上記3ー(3)の項目に関する言動により、当該労働者の就業環境が害されることのないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。また、こうした相談を行ったこと等を理由として、当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

これら措置の内容等につ いては、指針が定められています。こちらの厚生労働省のHPでご確認ください。

その他、事業主は国の講ずる措置に協力したり、労働者に対する言動に必要な注意を払ったりするように努めなければならなりません。また、事業主と男女問わず一般の労働者の両方に、妊娠・出産等に関する言動や問題について関心と理解を深める努力義務もあります。

男女雇用機会均等法第11条の3・第11条の4、同施行規則第2条の3

※ 要は原則の日数に加え、出産予定日~出産日までの日数が追加されるということです。