マイナンバーの取扱い

このページではマイナンバーの取扱いについて説明します。労働、社会保険の分野では提出書類に従業員のマイナンバー(個人番号)を書き記すことが多くあります。しかしその取扱いは法律で厳格に定められており、これに従った手続きを踏む必要があります。この法律を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、通称マイナンバー法と言います。内容が多岐に渡るので、ここでは事業運営に関わることをメインに取り上げます。

Ⅰ.事業主がマイナンバーを扱える場合

1.マイナンバーの提供や収集

タイトルを「マイナンバーを扱える場合」としていますが、マイナンバーは原則として取扱い禁止です。従業員本人の同意があっても収集することはできず、法令で明記した場合のみ取り扱えるという決まりになっています。原則禁止で、一定の場合はそれが許されるというのは自動車の免許と同じです。マイナンバー法では免許ではなく、以下の場面において個人番号を提供、収集できると規定されています。

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入等の手続きのための提供

・源泉徴収票の作成等の事務のための提供

・出向、転籍、退職等において、出向元等から出向先等への番号の提供(従業員本人の同意がある場合のみ)

・委託、合併に伴う提供

・人の生命、身体または財産の保護のための提供

事業主が関わるのは主に上記の場合です。よって、それ以外のこと、たとえば人事評価や営業成績の管理等のためにマイナンバーを収集し使用することはできません。

また、マイナンバーは個人情報にあたるので、個人情報保護法にもとづき利用目的の特定や通知等が必要になります。

2.マイナンバーの保管

マイナンバーは継続的な契約(雇用契約等)関係があれば保管して、翌年度以降に利用することができます。書類だけでなく、データでも構いません。ただし、退職等により不要となった場合は速やかに廃棄や削除をしなければなりません(法定の保存期間のある書類は、その保存期間の間は処分する必要はありません)。

Ⅱ.マイナンバー収集時の本人確認

たとえば従業員を初めて採用する場合、マイナンバーを収集することになります。この時も、ただ単に番号を聞いて終わりではなく、特定の事柄を、一定のプロセスで確認しなければなりません。具体的には以下の確認が必要です。

・番号確認

・身元確認

そこでここからは、どのような書類や手続きで確認しなければならないのかや、被扶養者のように目の前にいない人の確認はどうすればよいのかについて説明します。

1.従業員本人の番号確認

番号確認に使うことができる書類は決まっており、次の2つがあります。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)

(2)通知カード

(3)マイナンバーが記載された住民票のコピーまたは住民票記載事項証明書

(4)その他(過去に本人確認の済んでいるマイナンバーのデータ等)

ここで気をつけなければならないことは、通知カードは2020年の法改正で廃止されていること、似たような名前の「個人番号通知書」は番号確認として使えないこと、の2つです。個人番号通知書はあくまで番号の通知のためのものであり、身分証明書として使うこともできません。

2.従業員本人の身元確認

身元確認とは、番号の提供者が、番号の正しい持ち主かどうかを確認するプロセスのことです。個人番号カードかそれ以外かにより、確認方法は異なります

(1)個人番号カードで番号確認した場合

個人番号カードの提示があった場合は、他に提出書類はありません。このカード1枚でマイナンバーと併せて身元確認ができるからです。

(2)個人番号カード以外(通知カード等)で番号確認した場合

①原則 写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、学生証等)1枚で確認できます。

②上記①による確認が困難な場合 写真なしの書類が2枚必要です。以下のものが認められて

・国民健康保険の被保険者証

・写真のない学生証

・公共料金の領収書

・その他

(3)身元確認を省くことができる場合

以下の場合は身元確認を省くことができます。

・雇用契約成立時等に本人であることを確認済みであって、知覚すること等により本人であることが明らかな場合

・過去に本人であることを確認済みであって、知覚すること等により本人であることが明らかな場合

・扶養親族等からマイナンバーの提供を受けるにあたり、知覚すること等により本人であることが明らかな場合

知覚等により、というのは、見たりして明らかに本人と分かる、くらいに考えてください。

3.被扶養者の番号確認と身元確認

社会保険の書類では被扶養者の個人番号も必要になりますが、この場合の確認はどうすればよいのでしょうか。被扶養者本人に事業所まで来てもらって確認することはできなくはありませんが手間がかかりますし、現実的ではありません。そこで、法律では被扶養者の番号確認において、一定の手続きを経れば従業員経由で行うことができる制度が設けられています。

この制度では従業員を、被扶養者の代理人とすることで確認の手間を省ける仕組みになっています。

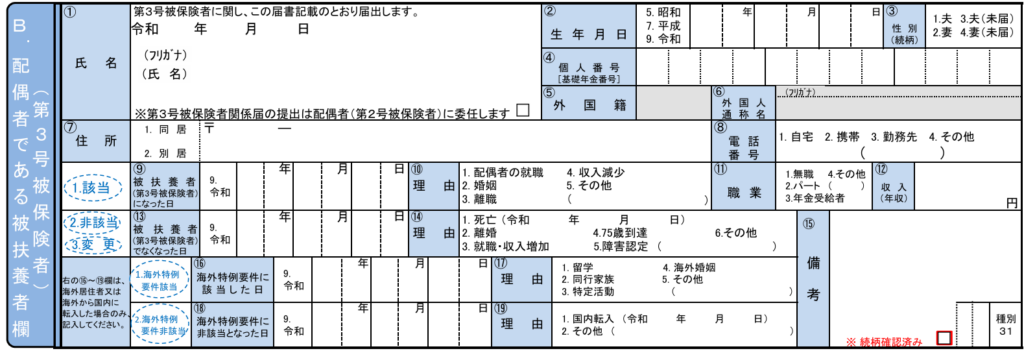

(1)対象となる書類

被扶養者のマイナンバーの提出が必要な書類は、以下の2つがあります。

・国民年金第3号被保険者関係届

・健康保険 被扶養者(異動)届

(2)確認事項

以下の3つの確認が必要です。

・代理権の確認

・代理人(=従業員)の身元の確認

・被扶養者本人の番号確認

①代理権の確認

原則として委任状の提示が必要ですが、届書のチェックボックスに✔を記入するだけで大丈夫です。下の画像の、中央の上部にある□がそれです。

②代理人の身元の確認

上記2の身元確認と同じ方法でできます(知覚すること等により明らかな場合も含みます)。

③被扶養者本人の番号確認

上記1の番号確認と同じ方法でできます(コピーの提出でも構いません)。なお、先ほど「マイナンバーは原則として本人の同意があっても収集や提供をすることはできない」と説明しましたが、同一の世帯であればその限りではありませんので、特に問題には当たりません。

Ⅲ.その他

1.その他の事業主の義務

本人確認した書類について、本人確認をした記録としてコピーを保管することはできると解されています。また、マイナンバーに関する事務は委託することができますが、委託先の監督義務が発生します。さらに、収集したマイナンバーについては漏洩や紛失等の防止のための安全管理措置を講じる必要があります。

これらの点については、何かあればご相談ください。

2.マイナンバーで省略できる書類

マイナンバーを届け出ることで、次の書類の提出を省略できます。

・健康保険、社会保険の氏名や住所の変更届

・被扶養者の届出をする時の、続柄確認のための添付書類