書類の届出 ~従業員の賃金が変動した時 / 随時改定~

ここでは従業員の賃金が増減した場合の手続きについて説明します。労働保険は人員の増加等で事業所全体で見た時の賃金総額の増加時に、社会保険は昇(降)給等により従業員一人ひとりの報酬に変動があった時に書類を提出します。

Ⅰ.労働保険

1.労働保険 増加概算保険料申告書

労災保険については基本的には書類の提出は不要ですが、従業員をたくさん採用して保険料が大きく増加する見込みであれば、別途手続きが必要になります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

Ⅱ.健康保険、厚生年金保険(随時改定)

こちらは昇給、降級、ベースアップ等により賃金が変動した場合に提出する書類になります。賃金が一定額以上増減すると、健康保険、厚生年金保険の標準報酬月額の改定が必要になります。これを随時改定と言い、保険料額や将来の年金額を給与水準に見合ったものにするための制度です。ここからはこの随時改定の説明をします。

なお、入社時の報酬額の届出はこちらのページを、毎年7月に算定する届出はこちらのページを、産前産後休業や育児休業等にかかる標準報酬月額の変更はこちらのページをご覧ください。

1.用語

毎月の賃金は、固定的賃金と、非固定的賃金の2種類に分けることができます。まずはこの違いを押さえてください。

・固定的賃金…月給、 週給、日給、役付手当、家族手当、通勤手当、基礎単価、歩合率等のこと

(支給額や支給率が決まっているもの)

・非固定的賃金…残業手当、 能率手当、 宿日直手当、皆勤手当等

(支給額が労働時間や成果等により変動するもの)

2.随時改定をする場合

通常の資格取得時、あるいは定時決定と異なり、以下の全ての項目に当てはまる場合に改定が行われます。

(1)固定的賃金に増減が生じた時

法律的には報酬月額において「著しく高低を生じた場合」とされており、具体的には以下の通りです。

①昇給、降級、ベースアップ、ベースダウン、昇給等の遡及適用による差額支給を受ける場合

②上記以外の賃金体系の変更等

具体的には以下のものがあります。

・日給から月給への変更等

・日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更

・請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

・住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

・現物給与の価額の改定(こちらは厚生労働大臣が定めます)

※たとえば宿日直手当で一回当たりの単価ではなく、回数の増減による支給額の変更は、賃金体系の変更には当たりません。

③一時帰休(レイオフ)等に伴い、 通常の報酬よりも低額な休業手当等が支払われ、かつ、その状態が継続して3ヵ月を超える場合

(一時帰休等が解消され、通常の報酬が支払われるようになった場合も含む)

(2)固定的賃金が増減した月以降、報酬支払基礎日数が3ヶ月継続して毎月17日以上であること

17日以下でも当てはまる場合もあります。

・(任意)特定適用事業所の短時間労働者…11日以上

(3)固定的賃金の増減した月以降の引き続く3ヶ月間に受けた報酬(非固定的賃金を含む)を平均した額をもとに標準報酬月額を算定し、その額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと

この場合、固定的賃金だけで2等級以上の差が生じる必要はありません。非固定的賃金を含めて変動していればこの条件に該当します。2等級以上の差が生じたかどうかは実際の標準報酬月額の表を見てチェックしますが、健康保険と厚生年金保険とで等級数が異なるので、両方の月額の表を見るようにしてください。

なお、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象になります。以下で例を示します。

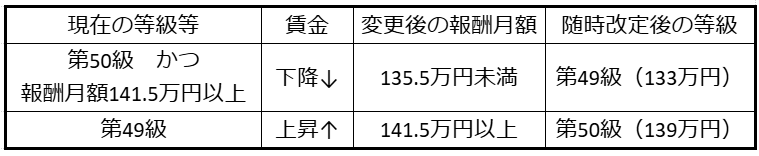

健康保険

出典:筆者作成

こちらは等級表の上限にわたる等級変更の例です。表の中段は1等級の下降で、下段は1等級の上昇で随時改定の対象になる場合です。

イメージとしては、報酬月額が123.5万円以上で第48級、129.5万円以上で第49級、135.5万円以上で最高の第50級ですが、仮に第51級があれば141.5万円以上でこれに該当するため、第49級の方の報酬月額が141.5万円以上(仮定の第51級)に昇給すれば2等級の変更がある、と考えれば理解しやすいかもしれません。

等級が第50級で報酬月額が141.5万円以上の方が第49級に該当した場合も同様です。

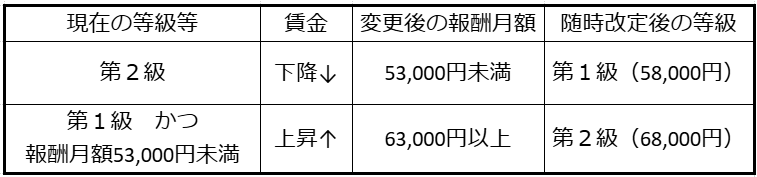

出典:筆者作成

次は等級表の下限にわたる等級変更の例です。表の中段は1等級の下降で、下段は1等級の上昇で随時改定の対象になる場合です。

同様に、イメージとしては、報酬月額が83,000円未満で第3級、73,000円未満で第2級、63,000円未満で下限の第1級ですが、仮に第0級があれば53,000円未満で該当するため、第2級の方の報酬月額が53,000円未満(仮の第0級)に降給すれば2等級の変更がある、と考えればよいでしょう。

等級が第1級で報酬月額が53,000円未満(仮の第0級)の方が第2級に該当した場合も同様です。

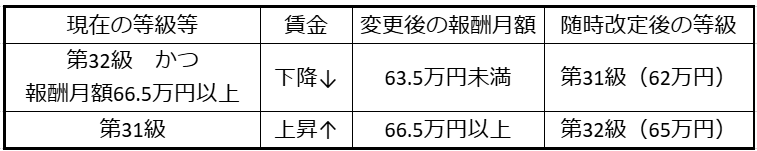

厚生年金保険

出典:筆者作成

まずは等級表の上限にわたる等級変更の例です。表の中段は1等級の下降で、下段は1等級の上昇で随時改定の対象になる場合です。

報酬月額が60.5万円以上で第31級、63.5万円以上で最高の第32級ですが、仮に第33級があれば66.5万円以上で該当すると考えてください。この時、第31級の方の報酬月額が66.5万円以上(仮の第33級)に昇給すれば2等級の変更がある、と考えてください。

等級が第32級で報酬月額が66.5万円以上(仮の第33級)の方が第31級に該当した場合も同様です。

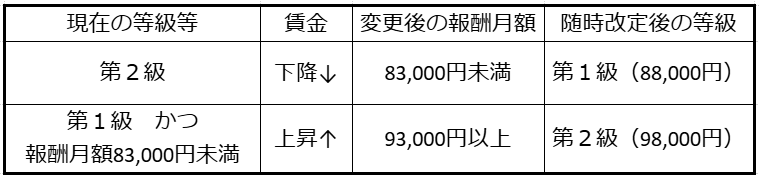

出典:筆者作成

続いて、等級表の下限にわたる等級変更の例です。表の中段は1等級の下降で、下段は1等級の上昇で随時改定の対象になる場合です。

同じく、報酬月額が101,000円未満で第2級、93,000円未満で下限の第1級ですが、仮に第0級があれば83,000円未満で該当するため、第2級の方の報酬月額が83,000円未満(仮の第0級)に降給すれば2等級の変更がある、と考えればよいでしょう。

3.随時改定の適用時期と有効期間

(1)適用時期

随時改定は賃金の変動が3ヶ月継続した最後の月の翌月から適用されます。たとえば10月に昇給が行われ、10月、11月、12月の報酬をもとに随時改定された場合、翌1月から新しい標準報酬月額が適用され、社会保険の控除額も変更されます。

(2)有効期間

有効期間は以下の通りで、改定が行われた月により2パターンに分かれます。なお、賃金の変動があった月ではないのでお気をつけください。

①1~6月に改定が行われた場合 その年の8月まで

①7~12月に改定が行われた場合 次の年の8月まで

4.保険者算定による随時改定

随時改定は事業主側で行われるのが基本ですが、一定の場合には、保険者算定が行われます。具体的には以下の2つの場合があります。なお、上記の随時改定の要件を満たしているのが前提です。

(1)賃金の差額支給が行われた場合

たとえば、8月に昇給がさかのぼって行われ(遡及適用といいます)、その差額が10月に支払われた場合、10~12月の報酬をもとに保険者による随時改定が行われます。昇給自体は8月ですが、10月からの3ヶ月の報酬で標準報酬月額が算定されます。

なお、算定には差額を除いた報酬額が用いられます。

(2)通常の方法では著しく不当になる場合(業務の性質上、繁忙期に残業が集中する等)

この場合、標準報酬月額が不当に高くなり、一時の事情により社会保険料の支払いが多くなる等の問題が考えられます。保険者算定は以下の要領で行われます。

①前提

・下記の要件で説明する標準報酬月額の差が、業務の性質上、例年発生することが見込まれること

・被保険者(対象の従業員)が同意していること

②要件

a.通常の随時改定の要件を満たしていること

b.次の2つの方法で算出した標準報酬月額の差が、2等級以上あること

ア.通常の随時改定により算出した標準報酬月額(=固定的賃金の変動も生じているということ)

イ.昇給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に、昇給月前の継続した9ヶ月及び昇給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)

簡潔に説明すると、たとえば10月に昇給したとすると、以下の2つの額を足し合わせるということです。

・10~12月の3ヶ月の固定的賃金の平均額

・同じ年の、1~12月の非固定的賃金の平均額

2つめの非固定的賃金の平均額は、つまり残業代等の変動が激しい部分については1年間の平均を取るということです。

なお、降給した場合も同様の方法で計算します。

c.現在の標準報酬月額と、上記イの方法で算出した標準報酬月額の差が、1等級以上あること

5.随時改定が行われない場合

以下の事由による賃金の変動は、随時改定の対象外になります。

・休職により休職給を受ける場合(固定的賃金の変動には当たらないため)

・固定的賃金が増加(減少)したが、非固定的賃金が減少(増加)したため報酬の平均額が変わっていない場合(標準報酬月額の等級に2以上の差がないため)

・産前産後休業期間に基本給は支給するが、通勤手当は支給しない時(賃金体系の変更には当たらないため)

6.届出の方法

(1)提出書類 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

(2)提出先 管轄年金事務所

(3)提出時期 速やかに

(4)添付書類 年間報酬の平均により算定する場合は、以下の書類が必要です。

年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)、健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)、例年発生することが見込まれることが確認できる書類(必要に応じて添付)

健康保険法第43条、同施行規則第26条

厚生年金保険法第23条、同施行規則第19条

昭50.3.29保険発25号

平30.3.1保発第301009号

平30.3.1年管管発第301004号・保保発第301001号