国民年金の被保険者

このページでは国民年金の被保険者の制度について説明します。まずは被保険者の種類と大まかな要件を、その次に詳細な要件を取り上げます。ご自身が第何号の被保険者に該当するのかを知ることは大事なことですが、第1号被保険者と第3号被保険者については、当てはまるかどうか理解していなければ年金を請求できるかどうかの判断に困ったり、保険料の未納につながったりするので、特に注意が必要です。

Ⅰ.被保険者の種類

基本的には20歳以上で日本に住んでいる人であれば、国籍、事業主か労働者か、学生かそうでないかを問わず、国民年金の被保険者となります。具体的には以下のいずれかの種類の被保険者となります。

・第1号被保険者…自営業者、学生等

・第2号被保険者…会社員、公務員等

・第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者

・任意加入被保険者…65歳(または70歳)未満の任意の加入者

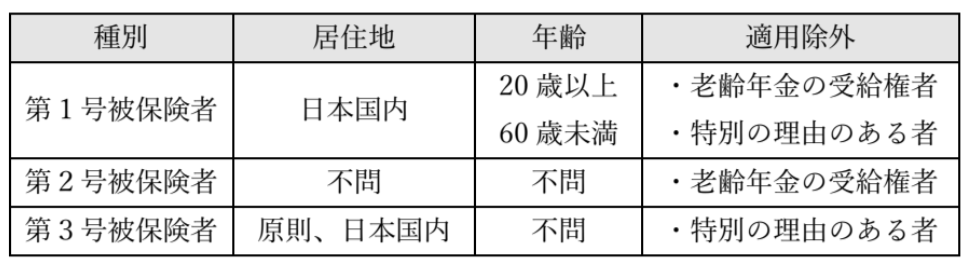

さらに、その大まかな要件をまとめると次表のようになります。

第1号~第3号までの区分については、要件に該当しさえすれば本人の意思にかかわらず被保険者となるため、強制被保険者と言います。これに対して任意加入被保険者は、強制被保険者ではありませんが、年金の受給資格がない、あるいは受給額を増やすため等の理由で任意に国民年金に加入した人のことを言います。ここから先は、労働者の大部分が属している第1号~第3号被保険者について詳しく見ていきます。任意加入被保険者については、別途ご相談に応じます。

Ⅱ.第1号被保険者

第1号被保険者の要件は次の通りです。

・20歳以上、60歳未満であること

・日本国内に住んでいること

・第2号、第3号被保険者ではないこと

・老齢厚生年金等の受給権がないこと※1

・適用除外となる特別な理由がないこと

「日本国内に住んでいること」は要件となりますが、「日本国籍」である必要はないので、外国人も被保険者となります。ただし、最後の要件である「適用除外となる特別な理由」がある者はその限りではありません。特別な理由として以下の2つがあります。

・日本国籍を持たない者であって、日本に相当期間滞在して入院等の医療を受けるもの(その人の日常生活上の世話をする活動ものも含みます)

・日本国籍を持たない者であって、一年を超えない期間、観光等で短期滞在するもの

国民年金法第7条、同施行令第3条、同施行規則第1条の2

Ⅲ.第2号被保険者

第2号被保険者の要件は次の通りです。

・厚生年金保険の被保険者であること

・65歳以上の者は、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の受給権がないこと※1

・70歳以上の者は、高齢任意加入被保険者ではないこと

第1号被保険者よりも要件は緩やかです。20歳未満や60歳以上であっても、海外に住んでいても、誰かに雇われている人であれば基本的に第2号被保険者となります。国籍も不問です。

3つめの規定は、厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満とされていること、70歳以上でも任意加入できる制度があることによります。厚生年金保険の被保険者かどうかの判定の仕方は、こちらのページをご覧ください。

国民年金法第7条・附則第3条

厚生年金保険法第9条・附則第4条の3

Ⅳ.第3号被保険者

第3号被保険者の要件は次の通りです。

・第2号被保険者の配偶者であること

・主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者であり、第2号被保険者ではないこと

・日本国内に住んでいること※2

・国外居住であれば、海外留学中の学生や、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者であること

・20歳以上、60歳未満であること

・適用除外となる特別な理由がないこと(第1号被保険者の項目で述べた理由と同じです)

他の被保険者と異なり、老齢年金等の受給権があっても第3号被保険者となります。生計維持要件や「日本国内に生活の基礎がある」かどうかの認定の方法は健康保険の被扶養者のものと同じ※3です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

なお、第3号被保険者というと専業主婦を思い浮かべる場合もありますが、要件を満たせば、男女問わず第3号被保険者となります。

国民年金法第7条、同施行令第4条

Ⅴ.どの被保険者に該当するか

これまでの説明で各被保険者の要件を述べてきました。それだけで自分が第何号に当たるのかが分かる場合もあれば、不明であったり、第3号に該当すると思っていたのに違ったりすることもあります。そこで以下で、判断がしにくい、あるいは勘違いしてしまうケースを取り上げ説明します。

(1)個人事業主

個人事業主は第1号または第3号被保険者となります。労働者ではないので、第2号被保険者とはなりません。同居の親族のみで運営する事業における親族も同様です。

(2)法人の代表者や役員

法人の役員は代表取締役であっても第2号被保険者となります。基本的に厚生年金保険の加入資格があるからです。

(3)20歳未満の労働者

厚生年金保険の被保険者要件を満たす限り、第2号被保険者となります。第1号、第3号と異なり、20歳未満でも国民年金の被保険者となります。

(4)厚生年金保険の被保険者である65歳以上の労働者

①労働者に老齢年金等の受給権がない場合

原則通り、第2号被保険者となります。

②労働者に老齢年金等の受給権がある場合

第2号ではなく、第1号被保険者となります。厚生年金保険の被保険者であっても、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がある場合、第2号被保険者とはなりません。

(5)厚生年金保険の被保険者である65歳以上の労働者について、その配偶者

( 配偶者は第2号被保険者ではなく、第1号または第3号被保険者の要件は満たしているとします )

①労働者に老齢年金等の受給権がない場合

この労働者の配偶者は、第3号被保険者となります。第2号被保険者の配偶者だからです。

②労働者に老齢年金等の受給権がある場合

第3号ではなく、第1号被保険者となります。労働者は上記の通り、第2号ではなく第1号被保険者だからです。第3号被保険者の要件は「第2号被保険者の配偶者であること」なので、この場合、配偶者は第3号被保険者の要件は満たしていないことになります。

Ⅵ.手続き

続いて、国民年金の手続きを説明します。20歳になり資格を取得する、あるいは60歳になり失う場合は手続きは不要です。大まかに言えば住民票の情報が年金機構に提供されるからです。

ここからは、普段働く中で届出が必要になるケースを取り上げ、被保険者が、どのような書類を提出しなければならないのかを説明します。就職や退職等の変動があり、その際、各号の被保険者要件を満たしていることを前提としています。

1.誰がいつ、どこに提出するか

原則として、第1号被保険者は各自で市町村長に、第3号被保険者は事業主経由※4で提出します。第2号被保険者は事業主が届出を行うため、直接書類を作成したり行政に届け出ることはありません。

提出は事実があった日から14日以内です。

2.種別が変更になる時の手続き

第〇号から第◇号被保険者に種別が変更される時の手続きを紹介します。

(1)第1号または第3号 → 第2号

①具体例

・就職した(パート等も含みます)、または労働時間が増えた等で新たに厚生年金保険が適用された時

②提出書類 ありません(事業主が資格取得届を提出します)。

(2)第1号または第2号 → 第3号

①具体例

・第1号被保険者が、厚生年金保険に加入している人と結婚した時

・ともに第2号被保険者(=厚生年金保険の被保険者)である夫婦の片方が、退職や労働時間が減少した等で厚生年金保険が適用されなくなった時

②提出書類 国民年金 第3号被保険者関係届(配偶者の勤め先の事業主経由で提出します)

(3)第2号 → 第1号

①具体例

・退職や労働時間が減少した等で厚生年金保険が適用されなくなった時(配偶者が第2号被保険者である場合は除きます)

②提出書類 国民年金 被保険者関係届書

(4)第3号 → 第1号

①具体例

・離婚した時

・第2号被保険者である配偶者が、退職した時

・65歳以上の第2号被保険者である配偶者が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の受給権を得た時

②提出書類 以下のいずれかが必要です。

・国民年金 第3号被保険者関係届(配偶者の勤め先の事業主経由で提出します)

・国民年金 被保険者関係届書

3.その他、手続きが必要な時

以下の場合も、手続きが必要となります。

・第1号または第3号の被保険者が海外に引っ越した時、または戻ってきた時

・産休や、所得が一定基準を下回る等のため、保険料の免除や猶予を受ける時※4

・付加保険料の納付を希望する時

・任意加入する時

・第3号被保険者の配偶者が、会社員 → 公務員、または 公務員 → 会社員となった時

・マイナンバーを届け出ていない者について、氏名や住所が変わった時

・基礎年金番号通知書の再交付を申請する時

国民年金法第12条・第12条の2・第105条・附則第7条の4、同施行規則第1条の4~第4条・第6条~第8条の3・第11条

※1 障害年金や遺族年金等は含まれません。

※2 第1号や第2号同様、国籍不問です。

※3 厳密には生計維持の認定は、健康保険法における「被扶養者の認定の取扱いを勘案」して行われます。

※4 健康保険組合に加入していれば、組合に事務の一部を委託することができます。